前言 : 2014/05/27 我曾談論「是什麼原因 你背痛?」( 請 參閱http://classic-blog.udn.com/wglee/13693895 http://docwglee.blogspot.tw/2014/05/blog-post_3784.html ) 。引起相當迴響。最近的一些研究, 對於下背痛 與 脊(腰) 椎退化的的機轉,有更進一步的闡釋。

人類演化到脫離爬行,站了起來,靠的就是一節一節脊椎構成的脊柱。直立的身體,重心是落在骨盆稍上的腰薦椎(下背) ;生物力學上,地心引力加諸於直立的應力,使1公斤的體重,在腰薦處變成了4公斤。這4公斤且一路往下投落到 髖、膝、踝、腳;所以,你能想像你每一天的活動,你的身體有多吃重嗎 ?。年輕、未退化前,除非 跌打損傷,你感覺不出它的負擔,你 行動輕快自若;但 經過數十寒暑的使用與磨損,漸漸,你不再輕快、你不再耐操,你開始看起來有點老態,你的脊椎…, 退化啦!

|

| 圖 1. |

|

| 圖 2. |

|

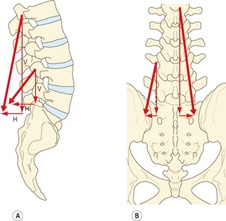

| 圖 3A, B. |

解剖學上,每一節的 脊椎,都有兩組小面關節,左右各

一,一組面上,一組面下 (圖 1. 圖2.),用來銜接上下一節脊椎。

小面關節的表面是非常耐磨且滑順的玻璃樣軟骨,靠組組不同角度的小面關節,銜接成柱的脊椎,才能作出包括 垂直的負重、前彎、後仰、側彎、及旋轉等,不同面向的活動: 這是巧妙的設計;也是 小面關節

小兵立大功的道理。( 圖 3A,B.)

但是 要脊椎要做出這樣的動作,還必須仰賴一段一段,從薦椎延伸至頸椎的 脊椎多裂肌(

Multifidus ) 的操控 (圖 4A. 4B)。

|

| 圖 4 A. |

|

| 圖 4 B |

脊椎多裂肌是 很多、很多、一條條、小片小片薄薄的肌束 所組成。肌束 從每一個小面關節的隆突處 (近脊椎橫突),向內、向上斜走,越過2至4節的脊椎,再牢牢地附著在往上2或3或4階高處的脊椎後突棘上。這樣一組組的多裂肌束,延展成整條脊柱的強大的肌力(圖 4B. ),功在穩定 節節脊椎的銜接、也維持椎間盤的平穩、減少它的

磨損與退化。正常情況下,穩定的椎間盤,會把垂直的負重(

weight bearing) 與 旋轉力 的負荷(rotational force) 有效率的 轉嫁到小面關節。(圖 3A, 3B)

從年輕到老,軀體的姿勢、動作、勞動、運動 的過程裡,小面關節 會因受力過重,受力不平均,受到磨損,造成受傷、發炎或小面關節本身的退化;這時,節與節的脊椎,會有疼痛、痠痛、灼熱感 與脹痛感等不適,此即是所謂的 小面關節症候群 (Facet Joint Syndrome)。嚴格來講,初期的腰椎退化性關節炎的下背痛,都屬於此範疇。

小面關節周遭相關的多裂肌,是由每節的脊椎神經背根 的內分枝( medial br. of dorsal ramus , spinal nerve ) 所支配。最近一些研究, 認為多裂肌,可能對椎間盤病變如:椎間盤突出、 脊椎滑脫、 神經根受擠壓…等很敏感;但神經分枝反應出的刺激傳遞,會因小面關節的病變,產生阻滯或受到抑制,多裂肌的活性因此被惰化。有長期下背痛的病人, MRI檢查 ,會看到病人的 多裂肌萎縮 ( 圖 5B.),這被闡釋是多裂肌活性長期被惰化的結果。 再者 ,小面關節 的關節炎,會增加一些 炎性源細胞激素如tumor necrosis factor-α, interleukin-α, interleukin-1ß 的分泌, 使多裂肌的脂肪浸潤加劇( 圖 6B)、

|

| 圖 5 B 白線圈起部分 顯示萎縮多裂肌 |

|

| 圖 6 B 黃線圈內 白色區顯示脂肪浸潤 |

這些生物力學上,小面關節的退化,衍生出來的 神經與多裂肌束之間 的交互作用 (interactive

reaction),變成一種難以中止的 惡性循環, 終於使脊椎關節一步一步,一節接著一節,走上退化一途。

這理論點出了為什麼下背痛總是醫不好、不會斷根? 也 說明了 為什麼 脊椎的退化會有所謂的「骨牌效應」 (Domino Effect)。

面對這樣的情境,只有殷切寄望學界、醫界 能有所突破,找到好的對策。

Reference:

1. Bo Yu, Kaibiao

Jiang, Xinfeng Li, Jidong Zhang, Zude

Liu, Correlation

of the Features of the Lumbar Multifidus

Muscle With Facet Joint Osteoarthritis. Orthopedics June 6,

2017 dot. 10.3928/01477447-20170531-05

2. Kong MH, Morishita Y,

He W, et al. Lumbar segmental mobility according to the grade of the disc, the

facet joint, the muscle, and the ligament pathology by using kinetic magnetic

resonance imaging Spine (Phila Pa 1976). 2009; 34(23):2537–2544. doi:10.1097/BRS.0b013e3181b353ea [CrossRef]

3. Gellhorn AC,

Katz JN, Suri P. Osteoarthritis of the spine: the facet joints. Nat Rev

Rheumatol. 2013; 9(4):216–224. doi:10.1038/nrrheum.2012.199 [CrossRef]

4. Hides J,

Gilmore C, Stanton W, Bohlscheid E. Multifidus size and symmetry among chronic

LBP and healthy asymptomatic subjects. Man Ther. 2008; 13(1):43–49.

doi:10.1016/j.math.2006.07.017 [CrossRef]

5. Kjaer P, Bendix T,

Sorensen JS, Korsholm L, Leboeuf-Yde C. Are MRI-defined fat infiltrations in

the multifidus muscles associated with low back pain?BMC

Med. 2007; 5:2. doi:10.1186/1741-7015-5-2 [CrossRef]

6. Hyun JK, Lee JY, Lee SJ,

Jeon JY. Asymmetric atrophy of multifidus muscle in patients with unilateral

lumbosacral radiculopathy. Spine (Phila

Pa 1976). 2007; 32(21):E598–E602. doi:10.1097/BRS.0b013e318155837b [CrossRef]

7. Saito T, Steinke H, Miyaki

T, et al. Analysis of the posterior ramus of the lumbar spinal nerve: the

structure of the posterior ramus of the spinal nerve. Anesthesiology.

2013; 118(1):88–94. doi:10.1097/ALN.0b013e318272f40a [CrossRef]

8. Campbell WW,

Vasconcelos O, Laine FJ. Focal atrophy of the multifidus muscle in lumbosacral

radiculopathy. Muscle Nerve. 1998; 21(10):1350–1353.

doi:10.1002/(SICI)1097-4598(199810)21:10<1350::aid-mus21>3.0.CO;2-4 [CrossRef]